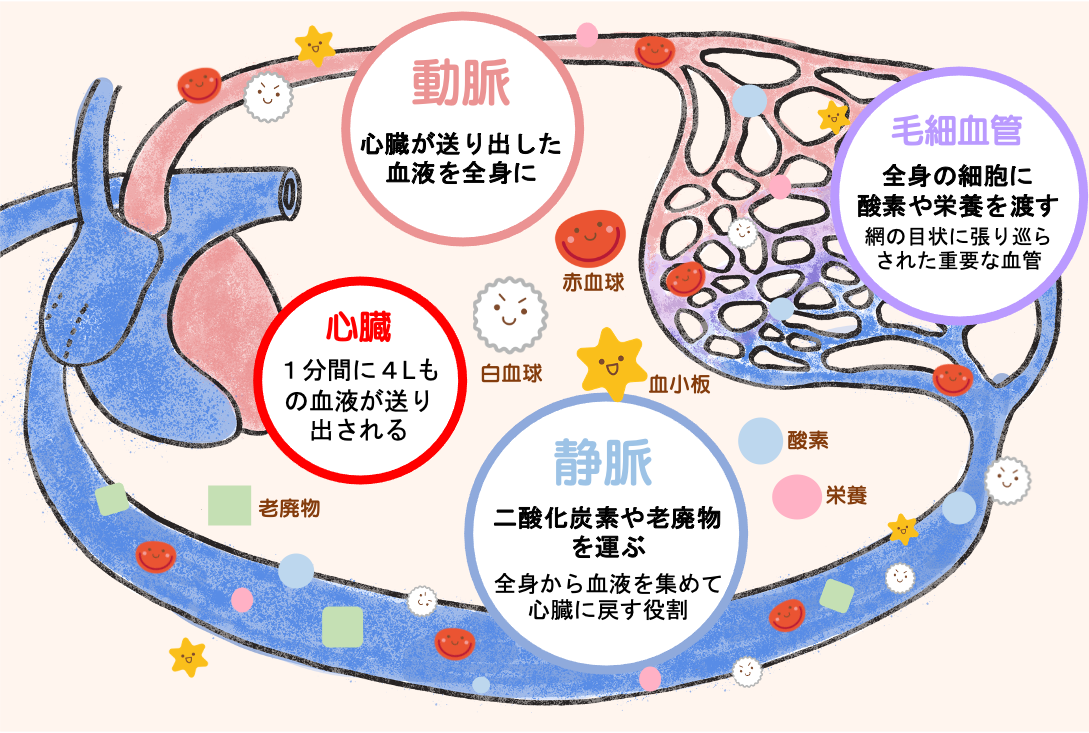

身体の隅々まで酸素や栄養を含んだ血液を届け、二酸化炭素や老廃物を回収する役目を担う「血管」。わたしたちの37兆個ともいわれる細胞が日々活動できるのは、この血管と血液のネットワークあってこそ。わたしたちの体内に網のように張り巡らされた血管は、身体の隅々に“命を運ぶ道”といっても過言ではありません。

血管の主な役割は、動脈が酸素や栄養を運搬し、静脈が二酸化炭素や老廃物を回収し、毛細血管は動脈と静脈をつなぎ両方の役割を担っています。また、ホルモンや免疫細胞の運搬、血管を収縮・拡張して体温や血圧を調整しています。

「人は血管とともに老いる」

「人は血管とともに老いる」これは、アメリカの名医オスラー博士が残したとされる言葉です。血管が硬くなったり詰まりやすくなったりすると、そこから心臓・脳・腎臓など複数の臓器系に負荷がかかり、ひいては老化のスピードを上げることにつながります。つまり、血管をいかに「若々しく保つか」が健やかに年を重ねる重要なテーマなのです。

血管の老化を促す主な原因

血管が老化に向かう代表的な原因には以下のようなものがあります。

⚫︎高血圧

血管内を流れる血液の圧力が高い状態が続くと血管壁に負荷がかかり、動脈硬化が進みやすくなります。

⚫︎高コレステロール(脂質異常)

余分なコレステロールが血管壁に沈着し、血管が狭く硬くなる原因になります。

⚫︎高血糖(糖尿病)

高血糖状態が長く続くと血管内皮に傷がつき、血管機能が低下します。

⚫︎ストレス

慢性的なストレスや睡眠不足、運動不足などの生活習慣の乱れは血管を老化させる原因になります。これらの要因は単独でも影響しますが、複数重なることでさらに血管の老化リスクを高めます。

高血圧治療ガイドライン2025

2025年、日本高血圧学会(JSH)は「高血圧治療ガイドライン2025」を発表し、血圧管理のあり方が大きく進化しました。背景にあるのは、患者さんがより早く、より安心、安全に治療へ進めるようにするためです。年齢や合併症に関わらず降圧目標を一律で診察室血圧130/80mmHg未満(家庭血圧125/75mmHg未満)に設定されました。また、生活習慣の改善を重視するとともに、高リスク患者には早期の薬物治療開始や2剤併用療法を推奨し、スマートフォンアプリなどのツールの活用も推奨されています。

血管が傷むと認知症に!?

高血圧が長く続くと血管に過剰な圧力がかかり、血管の壁が厚く、硬く、脆くなる「動脈硬化」が進行します。この動脈硬化は脳出血や脳梗塞、心筋梗塞などの原因となり注意が必要です。血管が傷つくと脳への血流が滞り、認知症の進行に影響を及ぼすことがわかっています。逆に、血流を整えれば脳は「よろこぶ」のです。

ポイントは血液と血管の状態

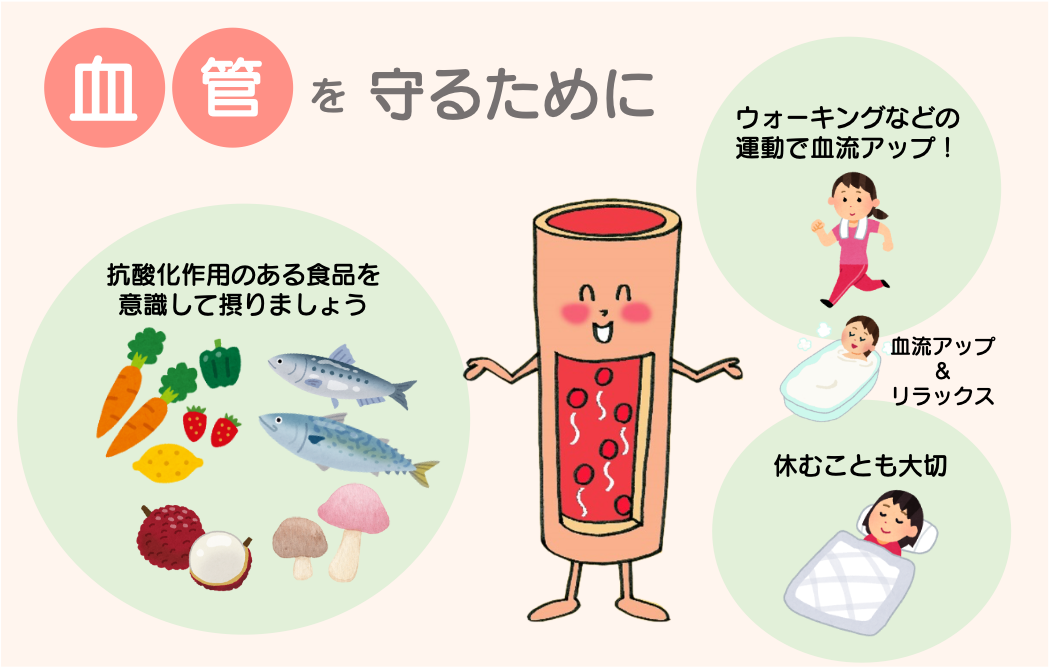

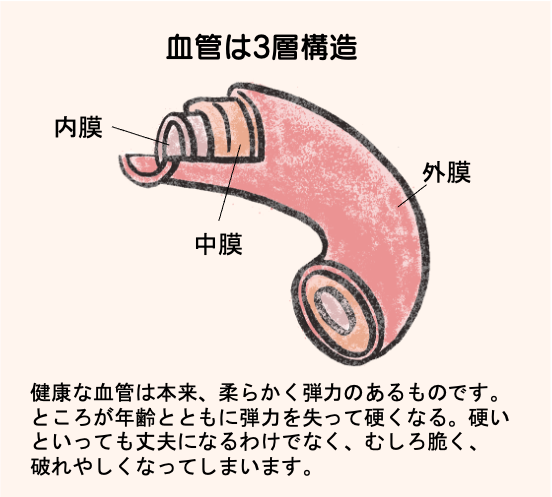

血管を健康に保つためのポイントは大きく分けて「血管そのものの状態を整える」と「血液の流れをよく保つ」ことです。

北斗病院の鴫原良仁(しぎはら よしひと)先生が「水を飲むことで認知機能が改善する」という通説を裏付ける研究結果の論文を発表し、米国の国際科学雑誌に掲載されました。水分摂取により血管が拡張し、脳内の血の流れが良くなることが認知機能が改善する理由であることがわかったということです。※水分摂取の量は、体重50kg、体脂肪率30%の場合、1日1.5ℓの摂取が最も効果が高い

血管を健康に保つためには、水を飲むとともに生活習慣の改善が必須になります。日々の食事・運動・睡眠・ストレスケアといった生活の小さな選択が未来の血管と身体の状態をつくります。