新緑がまぶしく、草花がいきいきと咲き誇る5月。今こそ、自身の健康を見つめ直してみましょう。特に高齢期に気をつけたい「フレイル」や「認知症」は、日々の生活習慣で予防ができます。心地よい風に誘われて外へ出かけやすくなりますので、無理なく、楽しく取り組める方法を探してみましょう。

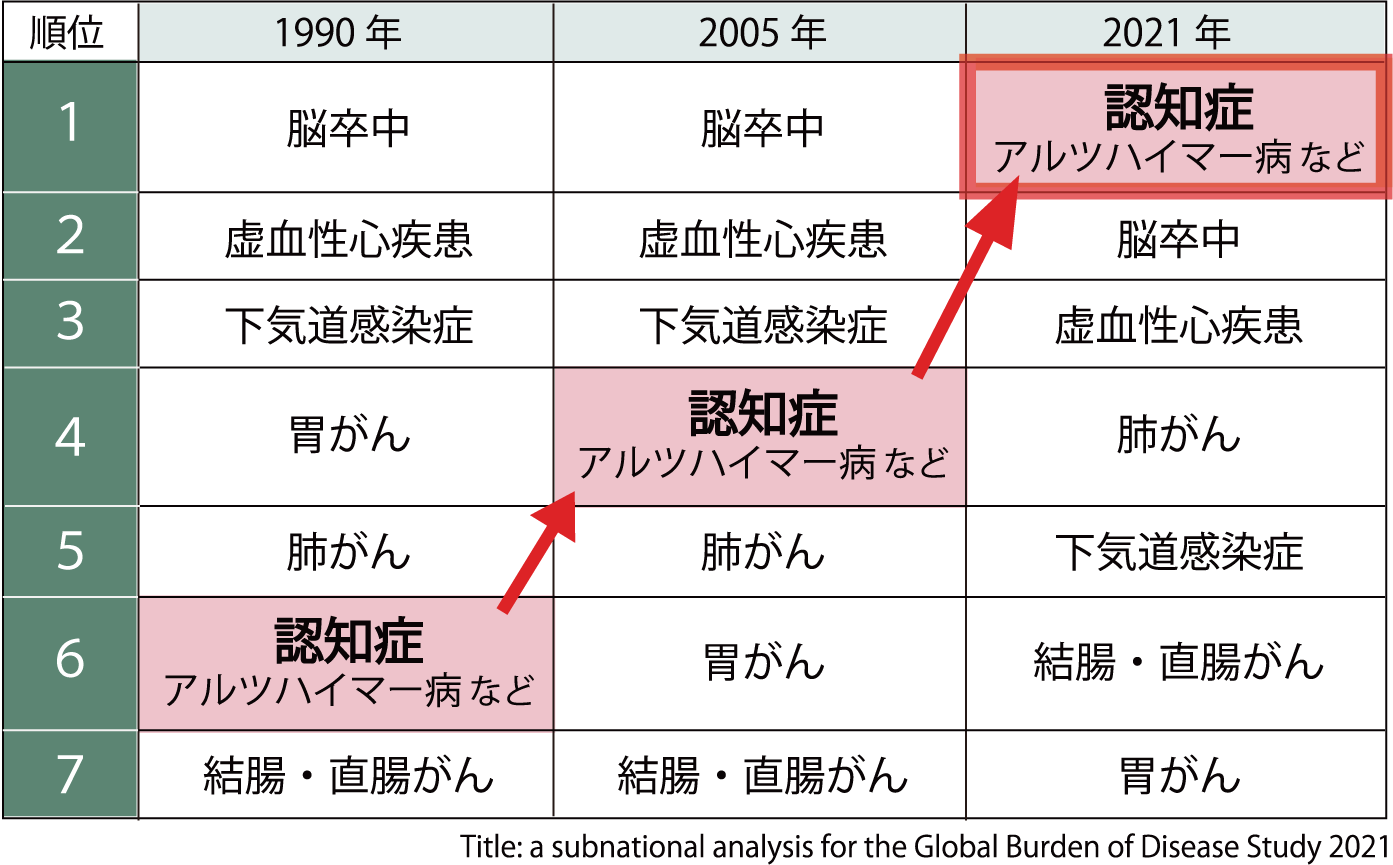

世界の人々の健康状態を評価する国際プロジェクト「世界の疾病負担研究」の一環で実施された研究で、慶應義塾大学や米ワシントン大学の研究グループは、日本人の過去30年の健康状態を解析し、2015年〜2021年で最も多い死因は「認知症」であると発表しました。

約30年にわたる医療・死亡データの解析から長寿社会の進展とともに認知症の影響がますます深刻化していることが明らかになっています。

この統計方法は厚生労働省などが出す統計とは死因の定義や算出方法が異なります。厚生労働省の統計は死亡届をもとにしてあり、その順位は、がん、心疾患、老衰、脳血管疾患、肺炎、誤嚥性肺炎・・・となります。誤嚥性肺炎や肺炎など、老衰も上位を占めますが、認知症はこれら死因のきっかけとなる場合があるとされています。

※欧米諸国では認知症といった長期にわたって症状を悪化させる病気を死因と扱う傾向があります。

高齢期において、加齢とともに体力や認知機能の低下、社会的孤立がなど、病気ではないけれど心身の機能低下がみられる状態のことを「フレイル」といいます。フレイルはそのままにしておくと、要介護や寝たきり、さらには認知症の進行にもつながることが知られています。

しかし、きちんと対策をとることで、フレイルは予防・改善することもできます。

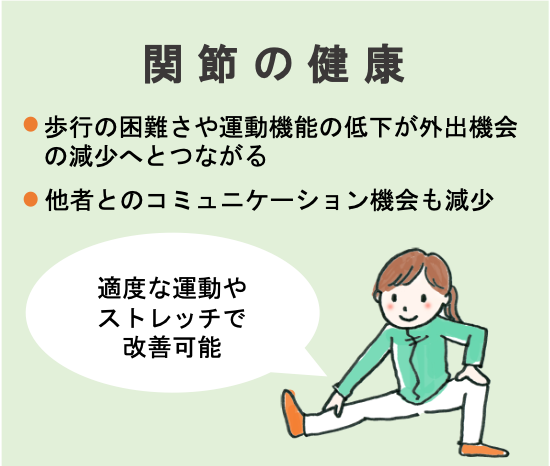

最新の研究では、視力や関節機能の低下が「社会的な関わりの減少」や「身体活動の減少」につながり、結果として認知症のリスクといわれています。目や関節の不調を放置せず、早めに対策することが、フレイル・認知症の予防につながります。

◾️適度な運動

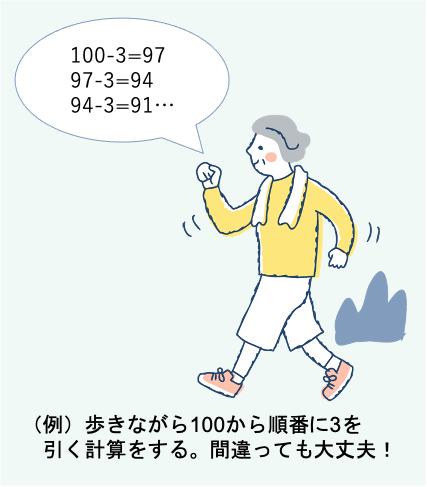

運動は、生活習慣病の危険因子を取り除き、脳の状態を良好に保つ効果があります。有酸素運動は非常に有効で脳の血流を促してくれます。30分程度のウォーキング(6、000歩以上)を週5回程度できるようにしましょう。

また、運動と合わせて頭を使うことで、より効果的に脳を活性化させることができます。運動をしながら、しりとりや計算など簡単な認知課題を組み合わせる「ながら運動」がおすすめです。

◾️食生活

食事は、身体をつくる基盤となる大切な習慣です。規則正しい時間に1日3食、バランスの良いメニューと適切なエネルギー量を心がけましょう。

筋肉・関節・骨などの運動器の材料となる「たんぱく質」は重要です。そのたんぱく質の吸収や代謝を助け、体内のさまざまな働きにも不可欠な栄養素である「ビタミン・ミネラル」、全身に身体の材料となる栄養をスムーズに運ぶために必要な「ポリフェノール」や「オメガ3系の脂肪酸」も必須です。また脳に良いとされる科学的根拠のある成分バコパエキス、フェルラ酸、プロポリスなどの摂取もオススメです。

◾️人とのつながり

社会参加の機会が減り、人との交流がなくなることがフレイルの入り口になりやすいといわれています。趣味のサークルや地域のボランティア活動に参加したり、短時間でも仕事をしたり、自分に合った方法で、人との交流を続けましょう。

長寿社会において「長く生きる」ことだけでなく、「健康に生きる」ことが何より重要なことです。目や関節の小さな不調を見逃さず、フレイルを早期に予防することで、認知症のリスクを大きく減らすことができるといわれています。日々のちょっとした心がけが、未来の健康につながります。